interview & text : 西 加奈子(小説家)

フェミニストであり、ヒューマニスト。しなやかなストーリーテラー

photography:Ivara Esege

「声」を獲得し会話を始める。ボーダーを越えるために

「最初の小枝は細く、しなやかで、緑色をしている。そうした小枝は完全な円になるほど曲がるが、折れはしない。」

これは、トニ・モリスンの小説『青い眼がほしい』に記されたあるテキストだ。彼女の物語の中でたびたび登場する詩的な表現の一つなのだけど、17歳の私は小説内の描写を読む以上の衝撃を受けて、この文章を後々までずっと覚えていた(その部分は鉛筆で線を引いて、のちに赤いペンでぐるりと囲ってある)。

この小枝は、語り手である少女、クローディアを鞭打つものとして機能する(彼女の母親はクローディアのことを愛しているけれど、時折子どもたちにこういった罰を与えるのだ)。

「こうした新緑のしなやかな小枝が与える痛みは、鞭打ちが終わって長い時間がたたなければ、抜けない。」

クローディアにとっては痛みの記憶でしかないのだけど、なぜだか私にとってこの小枝のイメージは、とても大切なもののような気がした。少女を苦しめるものとしてではなく、「新緑の小枝の強さ」それだけが私の胸に残ったのだ。

その言葉を改めて強く思い出したのは、チママンダ・ンゴズィ・アディーチェという人物を知ったときだ(正確には、彼女のことを知るようになるにつれ、である)。

初めて彼女の短編集を読んだときの驚きを、今でも覚えている。

彼女は、ステレオタイプだった私の「アフリカ」のイメージを鮮やかに覆し(日本に対して「ゲイシャ」「サムライ」というステレオタイプを突きつけられるとうんざりするくせに、私は世界に対してそれを強いていたのだ!)、私を未知の世界へ連れて行ってくれた。新しい世界へ。

でも、彼女のやり方は「正しい価値観」を目の前に突きつける、というような乱暴なものではなかった。もちろんその「声」は圧倒的だったけれど、私を脅かすようなことは決してなく、ときに静かに、何より美しく私に語りかけてくれた。「あなたの知っている世界だけがすべてじゃないのよ」と。そしておそらくその「声」を獲得するために、彼女は性差や年齢や時代やバックグラウンドを果敢に飛び越えた。

私が彼女の言葉を追っていて強く感じたのは、しなやかさだ。

ボーダーを飛び越えるしなやかさ、人の心の襞に入り込むしなやかさ、言葉を言葉以上のものに変えるしなやかさ。そしてのちに、しなやかなその「声」は、彼女自身を体現しているものなのだと知った。

ユーモアと皮肉を忘れずに自分に誠実でいること

ユーモアと皮肉を忘れずに自分に誠実でいること

YouTubeの彼女の講演や対談の再生回数はどれもおびただしい数を誇る。なかでも彼女が新しいフェミニズムについて語った「We should all be feminists」の再生回数は320万回を超える。私も見た(何度も!)。

画面の中の彼女はやはりしなやかだった。あらゆるボーダーを越えて皆の心にするりと入り込み、皆を心から笑わせ、くつろがせ、でも絶対に核心となる言葉を逃さず、皆に「心から考える」ことを促すことができる彼女に、私は10代の少女みたいに夢中になった(本当は彼女と同じ年だ)。

サンクスギビングデイに、彼女にインタビューすることができた(通訳の方を通してだったけれど)。信じられなかった!

彼女は私の質問に、本当に真摯に答えてくれた。電話越しにも、小説や講演と変わらないユーモア、そして鋭さを見せてくれたことには特に感動した。

そのユーモアや鋭さ、そしてそのための皮肉のきいた言い回しは大切にしていることなのか、ということはどうしても聞きたかったのだけど、彼女は「それこそがわたしなんです」と言った。なんだかすごくうれしかった。

「自分のことを一人の観客として考えています。発表者に偽りなく話してほしいからこそ、自分も素直で、誠実でありたいんです」

彼女のこの言葉は本当に信頼できる。インタビューでも彼女は率直で誠実だった。わからないことには「わからない」と答え、時間を要する質問にはじっくりと考え、ありのままの思いを語ってくれた。

「でも、兄には面白くないと言われるんですよ。自分のこと面白いと思ってるだろうけど、あんまり面白くないんだよって」

そう言って笑う彼女は、世界中にあまた存在している「普通の女性」にも思える。誰かの妹であり、誰かの娘である、ひとりの女性に。

ご自身の「声」がこれほどのムーブメントを巻き起こしていることをどう思いますか、と聞くと、予想していなかったけれどうれしいと答えた。ただ、「イギリスのコスメティックブランドのモデルをやったときは、自分の顔がバスに大きく張りつけられているのを見るのが恥ずかしかった」と言う。ディオールのランウェイで自分の声がバックグラウンドミュージックとして使われたときも「恥ずかしかった」と(そういうところも「普通」だ!)。

(左)『アメリカーナ』(河出書房新社/4,600円)(中央)『半分のぼった黄色い太陽』(河出書房新社/2,600円)(右)『明日は遠すぎて』(いずれも、くぼたのぞみ訳 河出書房新社/1,800円)

ディオールのランウェイに彼女のメッセージが登場した

ディオールのランウェイに彼女のメッセージが登場した

ディオールの2017年春夏ランウェイより。彼女のスピーチのタイトル「WE SHOULD ALL BE FEMINISTS」が載せられたTシャツ。「モデルは細すぎたけど(笑)、マリアの考え方に共感するわ」とチママンダ photography:Jonas Gustavsson

今回ディオールに協力したのは、ディオール史上初の女性アーティスティック・ディレクターになったマリア・グラツィア・キウリの「自分の着たいものを自分で決める」というフェミニズムの考え方に感化されたからだという。

今やファッションアイコンとしても著名な彼女だけど、そのムーブメントは自分自身とは分けて考えるようにしているそうだ。とにかく自身の言葉が、皆にフェミニズムについて話すきっかけになったことが本当にうれしい、と言う。

なかにはネガティブな意見もなかった?と聞くと、「ネガティブな意見はあったし、ネガティブな意見がないと逆に不安ですよ」と答える。ある男性には、「自分の娘にはあなたの本を読ませない」と言われたそうだ(!)。私なら正直、ぽっきりと心が折れてしまいそうになる案件だけど、彼女はこう言った。

「ならどうしてそんなに怖がる必要があるのでしょうか? 私の本が価値のないものであるならば、隠さなければならない必要はないじゃないですか」

はっとした。確かにそうだ。いつだって誰かを攻撃するのは「怖がっている側」の人間のはずなのに、私たちは「攻撃される」という事実そのものに囚われて、たびたび自分を見失う。でも、彼女はそうではない。彼女のその確固たる姿勢は、彼女の信念から来ている。

「自分にとってフェミニズムはこうだと思ったら、妥協はしません。決して逃げないんです」

こうやってテキストだけを連ねていると、彼女のことを驚くほど「強い」と思うのではないだろうか。私たちとはまるで違う、あんなふうにはなれない、と。

もちろん彼女は強い。本当に。でも彼女の強さには、たとえば弱虫の権力者が持つような「硬さ」がない。

私たちは自分の意見を持つとき、その意見に責任を取るために、揺るがない芯を持つ必要がある。でもその芯が硬ければ、それも救いがたく硬ければ、それは強くはあるけれど、同時にもろいものでもある。力がかかれば折れ、二度と元に戻らない。

でも、しなやかな芯は曲がる、しなる。そう、完璧な円になるほどに。負荷がかかっても折れることはなく、いつまでもそこにあり続ける。「最初の小枝は細く、しなやかで、緑色をしている。そうした小枝は完全な円になるほど曲がるが、折れはしない。」

彼女はまさにしなやかな芯を体現した人だと思う。新しい人。生命力にあふれた、しなやかな強さを持つ人。

小説内の新緑の小枝は、子どもたちを打擲(ちょうちゃく)し、長く残る痛みを残すけれど、アディーチェの存在は打擲の代わりに気づきを、そして痛みの代わりに想像力をもたらす。もちろんそれは長く残る。痛みなどとは比べものにならないほどに。

インスパイアされるのは、リアルな"人間”

インスパイアされるのは、リアルな”人間”

最後にいちファンとして、彼女の類いまれなストーリーテラーとしての資質はどこから来るのか聞いた(彼女はたびたびご自身のことを作家ではなくストーリーテラーだと語っている。私もそれは彼女を表すこれ以上ない形容だと思う)。

「人間観察が好きなんです。小説にインスパイアされる作家もいると思うけれど、私がインスパイアされるのはリアルな人間なんです」

それは異なった意見の人間に対する彼女の接し方にも通底している。「相手のことを心から知りたいと思うんです、何を考えているのか」

そしてそれはまた、彼女のフェミニズムの考え方にも通底していると思う。フェミニズムについて、彼女は「エクストリームでないことが大切」だと言った。フェミニズムが極端になりすぎて、「すべての男性はレイピストだ」と言うのはもちろん間違っているし、「すべての人間の根源は悪だ」と言うのも間違っていると。つまり彼女は、多様性を信じているのだと思う。

異なった人間がそれぞれの異なりを認め、補い合って暮らすこと。

彼女はもちろんまぎれもなくフェミニストではあるけれど、それ以上にヒューマニストであると、私は思う。そしてそれはやはり、彼女のしなやかな芯に裏打ちされた姿勢だ。

私たちにもしなやかな芯が必要だ。 それはどこかに売っているわけでもなく、宅配もしていない。彼女のように強くなれない、と思う人もいるだろう。でも、必ず手にすることができる。必ずだ。

私たちの心と体は、まぎれもなく私たちのものなのだから。

PROFILE

Chimamanda Ngozi Adichie/チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ

1977年、ナイジェリア生まれ。ナイジェリア大学で医学と薬学を学んだのち、渡米。2007年に『半分のぼった黄色い太陽』でオレンジ賞を最年少受賞、’08年にイェール大学でアフリカ学を修める。全米批評家協会賞を受賞した日本での新刊『アメリカーナ』の帯には、今回のインタビュアー西加奈子さんがコメントを寄せた。2017年は『WE SHOULD ALL BE FEMINISTS』の日本語訳も出版予定。

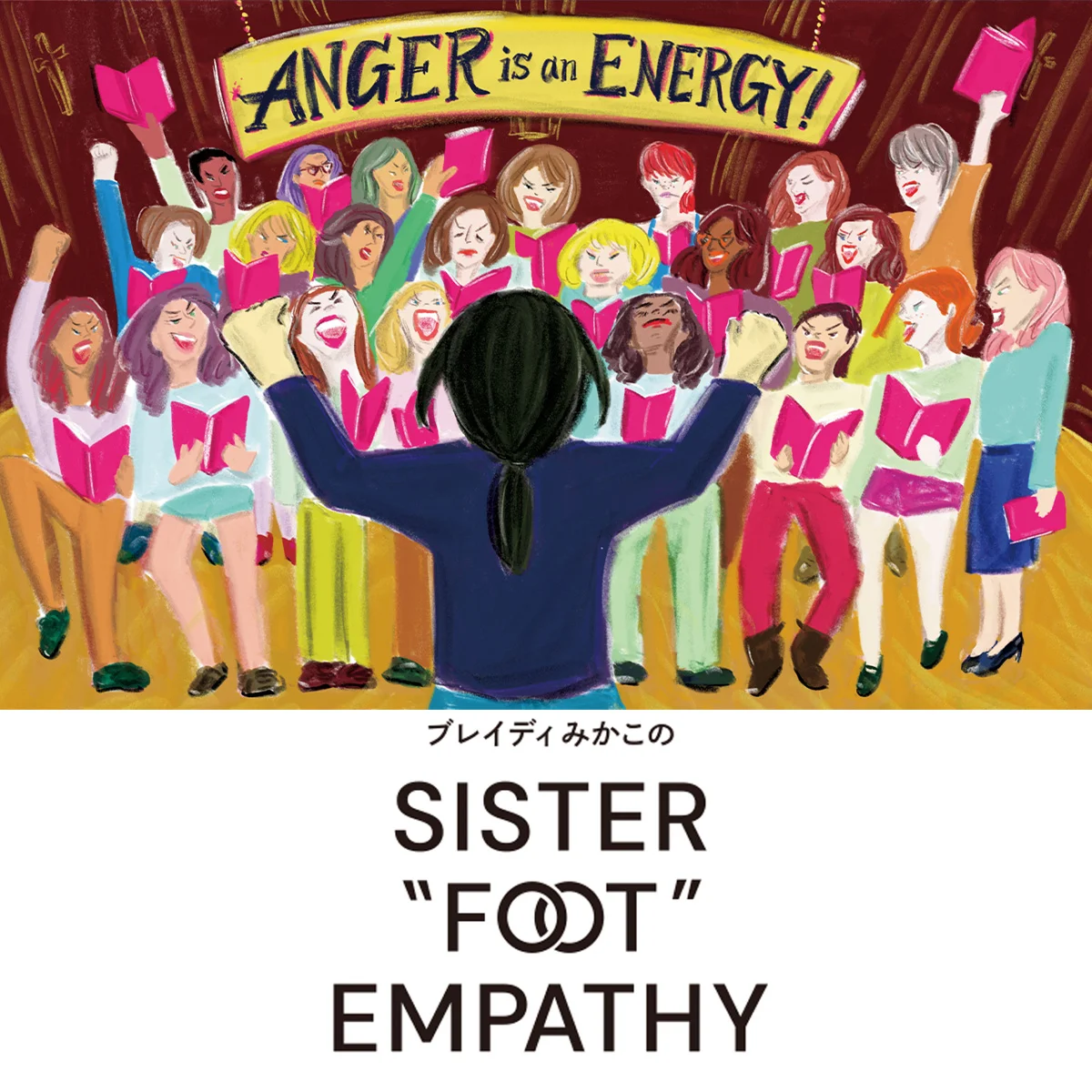

2017年を切り拓く、輝く才能とつながりたい  今年はモード界にとって どんな年になるのだろうか? そんな未来を描くのにふさわしい7人のアーティストたちに会いたくて、世界中でインタビューを敢行。 今、彼らが考えていることと、今、私たちが考えるべきこと。 煌めく才能に現在と未来を聞いた。

今年はモード界にとって どんな年になるのだろうか? そんな未来を描くのにふさわしい7人のアーティストたちに会いたくて、世界中でインタビューを敢行。 今、彼らが考えていることと、今、私たちが考えるべきこと。 煌めく才能に現在と未来を聞いた。

SOURCE:SPUR 2017年2月号「新年を切り拓く、輝く才能とつながりたい THE FACES of 2017」

着たい服はどこにある?

トレンドも買い物のチャンネルも無限にある今。ファッション好きの「着たい服はどこにある?」という疑問に、SPURが全力で答えます。うっとりする可愛さと力強さをあわせ持つスタイル「POWER ROMANCE」。大人の女性にこそ必要な「包容力のある服」。ファッションプロの口コミにより、知られざるヴィンテージ店やオンラインショップを網羅した「欲しい服は、ここにある」。大ボリュームでお届けする「“まんぷく”春靴ジャーナル」。さらにファッショナブルにお届けするのが「中島健人は甘くない」。一方、甘い誘惑を仕掛けるなら「口説けるチョコレート」は必読。はじまりから終わりまで、華やぐ気持ちで満たされるSPUR3月号です!