音楽家・坂本龍一さんが生前に手がけた、パフォーマンスとインスタレーションが融合したシアターピース『TIME』。そこで描き出したのは、時間に縛られ、自然に翻弄される人間の姿だ。その神秘的な世界の魅力を語り尽くす

たなか みん●1945年生まれ。ダンサー、俳優。クラシックバレエ、モダンダンスを学んだ後、’74年から独自のダンス、身体表現を追求。’78年にパリで発表し、国際的なダンサーとして知られるように。映画『たそがれ清兵衛』(’02)で俳優として初出演も果たし、映像への参加も多数。ヴィム・ヴェンダース監督作品『PERFECT DAYS』(’23)ではホームレス役を演じた。

田中泯にしか表現できない人間の本質について

1966年からソロダンスを始め、世界で熱狂的な支持を集めている田中泯さん。坂本さんが託したものは"人類の歴史"を体現してほしいという願いだ

踊りだからこそ伝えられる人間の始まりと終わりの物語

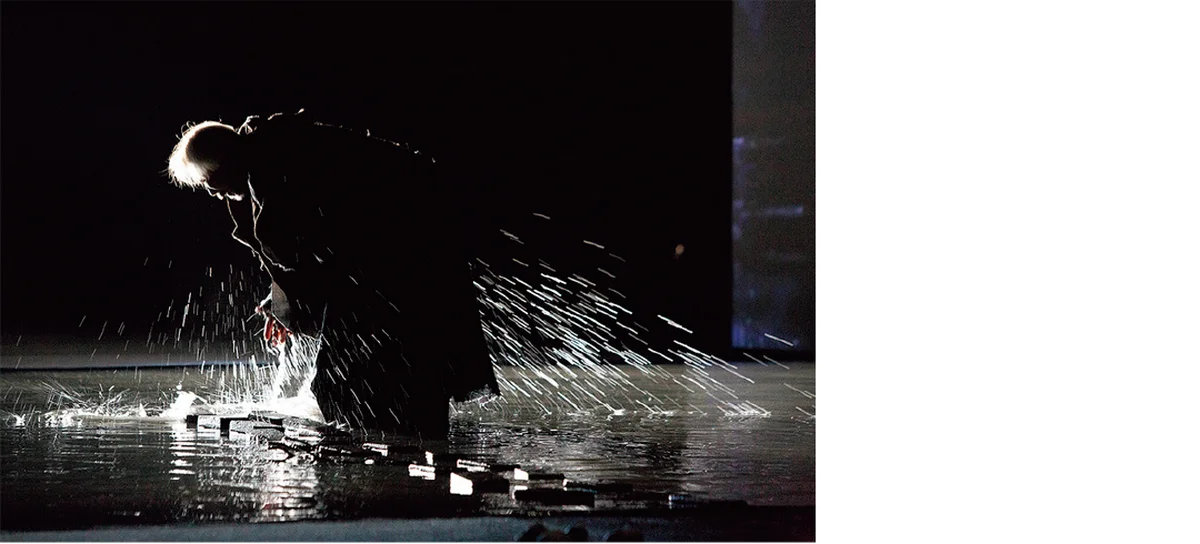

空間を包み込むようなサウンド、水鏡のように作用する水、自然と人工が交差する美しい映像――。さまざまな要素が織りなす、シアターピース『TIME』。2021年にアムステルダムで上演された本作は、奇しくも坂本さんの一周忌となる、3月28日に日本初演を迎える。この物語の核となる役割を担ったのが世界的なダンサーである田中泯さんだ。坂本さんと親交のあった田中さんは『TIME』への出演を打診されると、すぐに参加すると返答した。

「2007年に初めてニューヨークで坂本さんと会い、話をする機会がときどきありました。今回の構想についても、意見を交わしていたので、ああ、遂にやるのかと。いつも坂本さんとはこんな話をしていました。問題を多く抱えた現在の世界は、これまでの歴史がいくつも重なり合って成立している。人間以外は進化できたものがたくさんあるのに、肝心な人間自身はちっとも変わらない。ルールを破ってばかりだ、と」

坂本さんから田中さんへの依頼の際「泯さん、人類を踊ってください」という一言があった。その意図について田中さんはこう解釈したという。

「水のある場所にたどり着いて、そこで初めて水に触れる、最初の人類を演じてほしいということだと思いました。人間が生きるのに必要なのは水と空気。食物は育てられますが、水と空気は作れない。アムステルダム公演では、台本に書かれた言葉を思い浮かべるというより、舞台に立つ瞬間、その時々に訪れる水に対する感慨のようなものを大事にしました。それこそが僕がここに存在する理由だと思うからです」

作中で、自然に翻弄される人間を、踊りを通して表現する田中さん。自然を常に身近に感じる環境に身を置くからこそできる表現だ。スクリーンに映し出される木々や植物、石垣がある風景は、田中さんが日々農業を営む山梨県で撮影されている。

「僕はね、中学生ぐらいまで自然の中にいる時間が圧倒的に長い子どもでした。その頃は、まだ田んぼや川などに生き物が満ちていたんです。記憶している限り、人間よりも自然との距離がずっと近い。今でもその環境との縁を切りたくないという思いで、農業に取り組みながら暮らしています。劇中に登場するユリの花も家のすぐ側で、咲いているんですよ。舞台で踊っていても、本当に慣れ親しんだ景色の中にいるようでした。坂本さんの音楽もよく聴いていましたし、何ひとつ不自然なことはなく、僕はただその中に飛び込むだけ。自分にとって愛着のある環境なら、パフォーマンスもうまく成立すると確信しましたね」

高谷史郎が描いた坂本龍一の夢の世界

思想を重ねた坂本龍一さんの頭の中を具現化できた、唯一のアーティストが高谷史郎さんだ。数多くのコラボレーション作品を礎に、『TIME』にたどり着いた軌跡について語る

固定観念を揺り動かす夢の中の時間を表現する

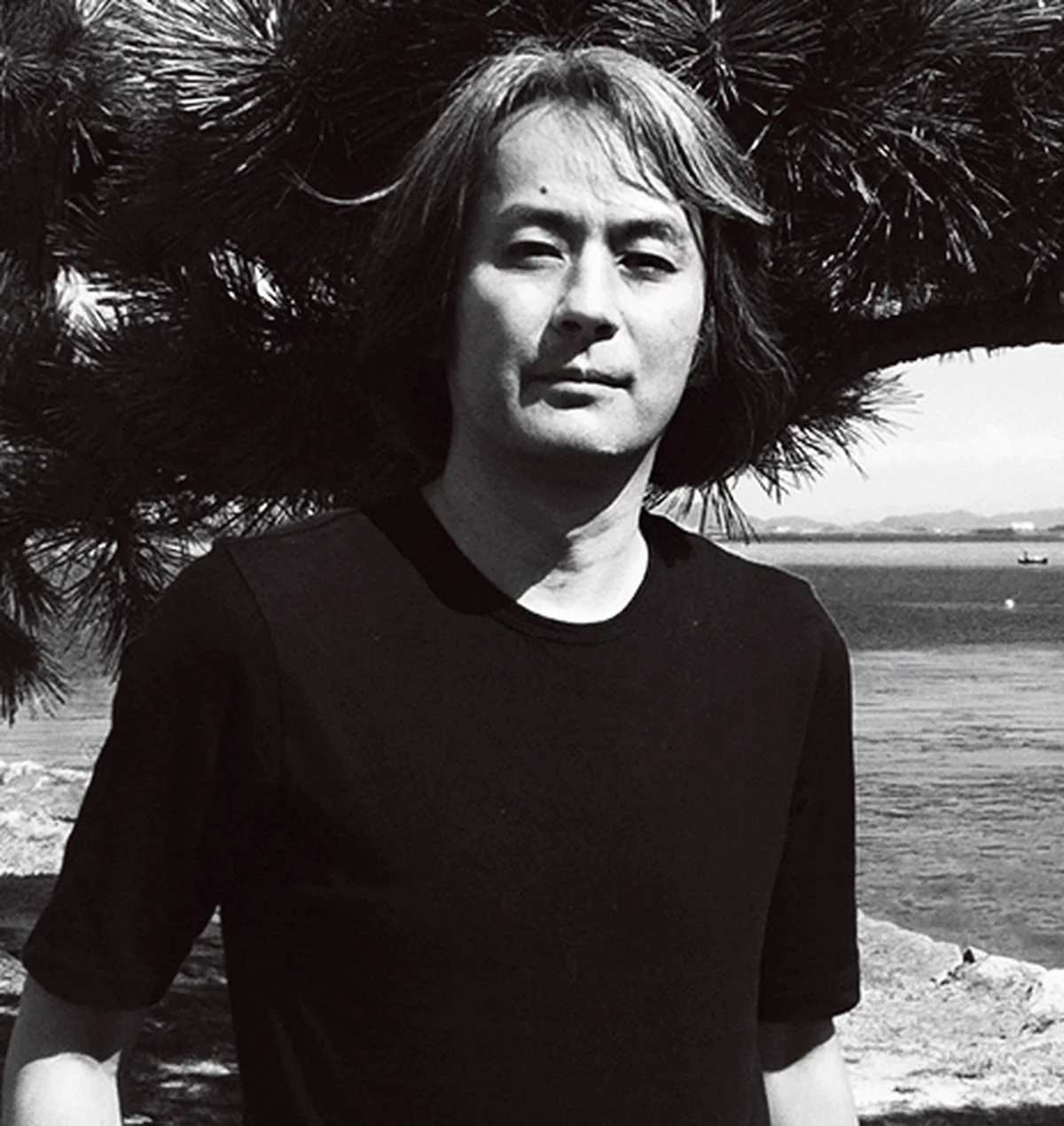

シアターピース『TIME』はアーティストグループ「ダムタイプ」の一員でもある高谷史郎さんとの共作だ。1990年代に坂本さんと出会い、さまざまな作品に立ち会った高谷さんは、その成り立ちについてこう語る。

「2017年に坂本さんが発表された『async』というアルバムのアートワークを、僕が担当していました。その頃に舞台作品を作りませんか、という話が持ち上がりました。坂本さんの著書『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』にも書かれていましたが、“『async』という山を登り切って、向こうにもっと遠い山が見えてきた”と表現されていました。今になって考えると、それは『TIME』のことだったのかなと。何をテーマとするかの話し合いを重ね、最終的に“時間”となりました。インスタレーションとパフォーマンスの間の境界がないような、これまでにないものを作りたいという気持ちがあったのではないでしょうか」

そして、2021年に坂本さんが世界最大級の舞台芸術の祭典「ホランド・フェスティバル」にアソシエイト・アーティストとして招待されたことを契機に、アムステルダムで初演を迎えることになる。ステージ上に張られた水と、高解像度の映像を映し出すスクリーン。ダンサーの田中泯さん、笙奏者の宮田まゆみさんによるパフォーマンス、そして精緻な音楽が全体を包み込む舞台。坂本さんがこれまでのキャリアで培ったさまざまな思想が織りなす空間が浮かび上がる。制作期間中、坂本さんは自身の病と闘いながらも、高谷さんと精力的にやりとりを続けたという。

「メッセンジャーで常につながっていたので、坂本さんからのアイデアがたくさん送られてきました。ある日、蝶を使ったらどうだろうか、というメッセージが届きました。人間には把握できないような複雑な動きで飛ぶ蝶に合わせて、パフォーマンスをすることはできないか、とイラストが添えられていたんです。坂本さんは絵もうまいんですよ。田中泯さんが本を開くと、蝶が飛んでいくようなシーンでした。泯さんとも話しましたが、実際に蝶を扱うのは難しく、最終的に舞台上で使うことはできなかったのですが、坂本さんは人間がコントロールできない時間軸というものを表現できないか、ということを考えていました」

「非同期」という意味を持つ『async』。この言葉は坂本さんが晩年に考え続けていたものだった。YMO時代、先輩作曲家の諸井誠さんから「きっちり合う音楽を始めたよね。でも、そのうちズレることを目指したくなるのでは」と言われたことが心に残っていた、と前出の著書でも語られていた。すべてが同期化されていく時代の怖さを感じ取りながらも、SNSなどから意識的に距離をとり、「非同期」についての思索を深めたのだ。

「『TIME』は時間にまつわる話です。今、自分たちの社会を構成している時間というのは始まりがあって、どこかの一点に向かって一直線に向かっているイメージがありますよね。直線的に進んでいって、誰もが同じ時間に、等しく存在するものだと考えられています。その捉え方を少し変えてみると、根本的な社会のシステムも違って見えてくるのではないかという視点を持ちました。作中で、泯さんが砂で作ったブロックを積み上げていく場面があるんです。ブロックは一分、一時間、そして一年という単位のようなもの。泯さんは人間的な行為を繰り返しますが、それがどんどん崩れていき、最後には潰れる。時間というものは、直線的に整然と並べられるものではなく、もっとバラバラと不規則に存在することもあるんじゃないか。連続して認識しようとしているのは人間だけなのではないか、という問いかけ。もっと時間を自由に捉え直してもいいのでは、と僕たちは考えたんです」

たかたに しろう●1963年生まれ。アーティスト。京都市立芸術大学環境デザイン専攻卒業。1984年からアーティストグループ「ダムタイプ」の活動に参加しパフォーマンスやインスタレーションを発表。’98年より個人の創作活動も開始。坂本龍一との仕事は’99年『LIFE a ryuichi sakamoto opera 1999』の映像担当から始まった。

ソニア・パークが初挑戦した舞台衣装の可能性

スタイリストのソニア・パークさんが初となる舞台衣装を手がける。日々の服への想いがあるからこそ成し得た人間の悲しさをまとった衣装コンセプトとは?

見るものの想像力をかき立てる本質的な衣装のあり方

『TIME』では舞台上に三人の出演者が現れる。一人目はダンサーの田中泯さんが演じる“人間”。二人目はダンサーの石原淋さんによる“死にゆく女性”、三人目は宮田まゆみさんが演奏する“笙奏者”。作品中、田中さんが朗読する「夢十夜」「邯鄲」「胡蝶の夢」の一編こそあれ、それぞれにセリフはない。彼らが何者であるかを知るにはコスチュームが手がかりになる。衣装デザイナーを務めたのは「アーツ&サイエンス」のソニア・パークさん。実は初めて舞台衣装のスタイリングに挑戦した。引き受けた理由は自身が服に対して考えていることと作品とが深く関わっているからだと教えてくれた。

「舞台の衣装というのは見た目のインパクトやライティングなど、視覚効果との相性を重視する必要があると思います。私が今も、今までもやってきたことは身につけるための服であって、魅せるための服を作ることに戸惑いを感じました。坂本さんにも事前にそのことについて相談したんです。今回は生地の感触や動きを大切にしたいのでお願いしたと言っていたので、チャレンジしてみようと思いました。もともと坂本さんとは交流がありましたが、お仕事でご一緒するのは初めて。声をかけてくださったタイミングはコロナ禍でもあり、ご自身も入院されていたので、ミーティングはほぼオンラインでした。そのような状況だったからこそ、逆に頑張らなくては、と感じましたね」

坂本さんの思想や美意識がすみずみまで息づく作品をどのように表現すればいいのか、さまざまなディスカッションが重ねられたという。

「まず坂本さんからコンセプトを伺い、音楽も聴かせていただきました。作品の核でもある田中泯さんの衣装は、今の社会における男性の立場を表現したい、という話でした。そこから自分のアイデアを伝え、意見を交換していったという流れです。具体的にリクエストがあったのは、田中さんにガウンやローブのようなものを着せたい、ということ。その後、田中さんともお話ししたのですが、社会の中で疲弊している人物像であること、いろいろなものが重なり合い、重くなって沈んでいくようなイメージを持っていたんです。そこで私が考えたのはスーツをいくつもレイヤードして着るという提案でした」

そにあ ぱーく●ソウル生まれ、ハワイ育ち。1991年よりスタイリストとして活動。現在は「アーツ&サイエンス」のクリエイティブディレクター兼オーナー。東京、京都、福岡に続き、昨年は鎌倉にも店舗を構え、オリジナルの服をはじめ、日常品から食の分野に至るまで幅広く提案。

RYUICHI SAKAMOTO × SHIRO TAKATANI

『TIME』

『TIME』は1999年に日本武道館、大阪城ホールで上演された『LIFE a ryuichi sakamoto opera 1999』に続くシアターピース。坂本龍一が全曲を書き下ろし、高谷史郎がコンセプトを考案、創作した作品。会期・会場/3月28日〜4月14日(東京・新国立劇場_中劇場)、4月27日〜28日(京都・ロームシアター京都・メインホール)